教員紹介STAFF

ルプレヒト クリストフChristoph D. D. Rupprecht

- 専門分野地理学・持続可能性科学・ランドスケープ

- 授業担当科目持続可能性化学・地球環境学など

人間の幸福は、環境や他の生き物に全面的に依存しています。当研究室では、このことをふまえ、共生共栄の未来のビジョンとその実現方法を幅広く研究しています。持続可能性の理論、ランドスケープと都市の緑地・空地・農地、環境正義や脱成長、ゲーム・アート・フィクションなどの超学際的手法に関心がある方を歓迎します!

■教員紹介

「持続可能性(サステナビリティ)」という用語・概念は、私たちの社会に急速に浸透してきました。また2015年の国連総会で採択された、SDGs (Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)は、国や自治体はもとより、企業にも課せられた課題であり、多くの企業が、そのSDGsに沿った取り組みについて社会にアピールするようになりました。しかし、地球環境問題を論じるとき、常に筆頭に掲げてきたこの従来の持続可能性(サステナビリティ)の概念は、本当に有効でしょうか?これまでの「持続可能性」は、あくまでも人類のための偏狭な資源利用主義を基にした考え方であり、本来の持続可能性の検討や分析を制限してきたと考えられます。気候変動、生物多様性の減少、マイクロプラスチック汚染など、地球規模の環境問題に対して、私たちは未だ大きな進捗を果たせていません。これに対して、資本主義の諸問題を指摘し、脱成長を主張する研究は多くありますが、持続可能性を目指す仕組みはなかなか成功していません。その原因はおそらく、自然を利用されるべき資源として概念化し、生態系における多様な主体のニーズの相互依存性を考慮していないからだといえるでしょう。

こうした背景を受け、私は今まで都市緑地やランドスケープ、そして持続可能なフードシステムへの転換(食と農の生産・流通・消費)の調査を進めてきました。その結果、人類以外の生物種にも視野を広範に拡大した、マルチスピーシーズ(複数種)の概念を取り入れた新しい考え方に焦点を当てるようになりました。本当の「持続可能性」を実現するためには、現在のすべての生物種の、多様性・可変性・相互依存をみとめ、なおかつ互いの分かち難いニーズを満たしながら、すべての種の将来世代も、自らのニーズを満たす能力を高めるようになることが必要だと考えられます。それを実現するには、ローカルからグローバルなレベルで複雑に相互に絡み合い、依存している生き物のつながりに注目する「地球環境学」と、共生共栄の未来のビジョンとその実現方法を追求する規範的科学であり、人新世を生きるための知恵とスキルを身につけるための基礎となる「新たな常識」としての「持続可能性科学」が必要になります。

■研究紹介

私は共生共栄の未来への道筋を探しています。そのため、主に以下の3つのテーマについて研究を行なっています。

1)マルチスピーシーズの持続可能性フレームワークの開発と適応:2020年の論文で提案した定義をふまえ、適応につながるツール化を目指し、人間以外のステークホルダーの取り組みや個人・企業・都市レベルの数値化などに挑戦します。

2)マルチスピーシーズ都市:人口減少やポスト成長社会を背景とし、人間にも人間以外の生物にも住みやすい都市を目指し、縮小予想の地方都市の暮らしや緑づくりを「エディブル・ランドスケープ」などの概念で、マルチスピーシーズの観点から再考します。

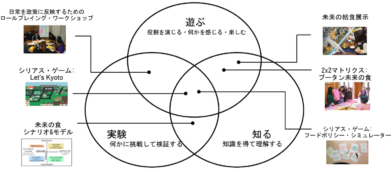

3)アート・フィクション・ゲームと持続可能な未来ビジョン:よりよい未来を想像できなければ、無論実現することは不可能です。サイエンスフィクションやコンセプト・アートのクリエイターと協働で、急速に変化しつつある自然と人の新たな付き合い方を模索します。また、オランダ・ユトレヒト大学のプロジェクト「ANTICIPLAY」(2020-2024)の共同研究で、ゲームにおけるガバナンスとガバナンスにおけるゲームの役割の研究を行なっています。

Multispecies Sustainability Laboratoryのホームページ: https://multispecies.city

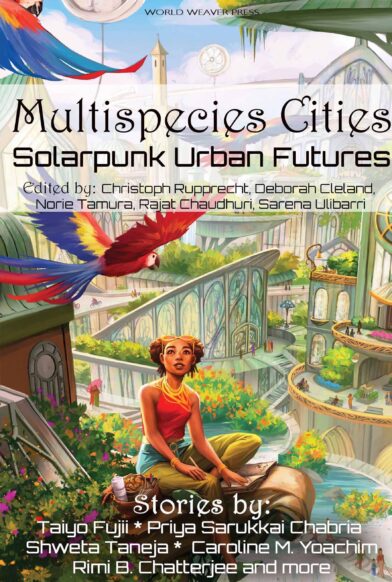

- 出版物1 :「Multispecies Cities: Solarpunk Urban Futures」2021年4月、World Weaver Press. 明るい未来を想像するサイエンスフィクション・アンソロジー。

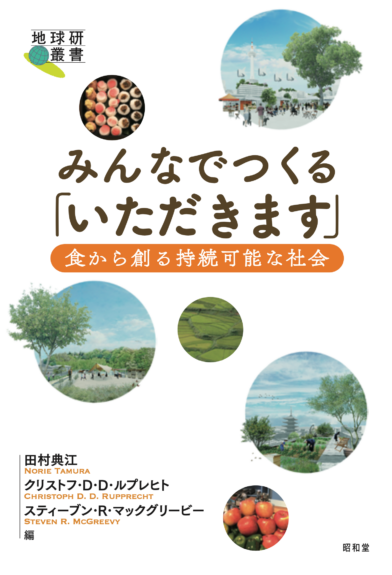

- 出版物2:「みんなでつくる『いただきます』:食から創る持続可能な社会」2021年3月、昭和堂。FEASTプロジェクトの研究成果をわかりやすく説明する本。

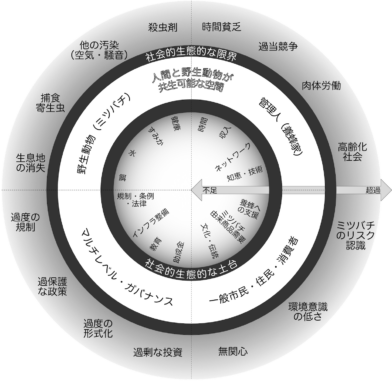

- ポスター1:Multispecies Community Garden:縮小都市の豊かな暮らしに向けて、人間の枠を超えた共生のデザインコンセプト提案。ルプレヒトら(2020)より

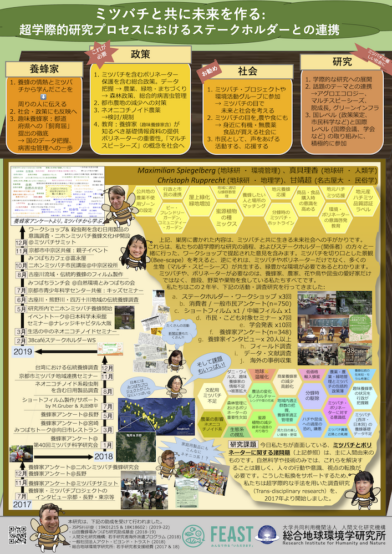

- ポスター2:ミツバチと共に未来を作る: 超学際的研究プロセスにおけるステークホルダーとの連携。Spiegelbergら(2019)より

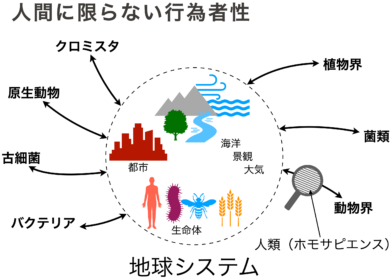

- 図1:生態系の構成要素を強調したマルチスピーシーズの原則に基づいた持続可能性の可視化モデル。Rupprecht et al. (2020) より

- 図2:マルチスピーシーズ・ステークホルダー・政策フレームワーク:ミツバチの例。Rupprecht et al. 2020より

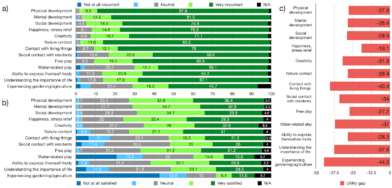

- 図3:認可外保育施設における子どもの緑地アクセスに関する保育士の認識:a)重要度, b)満足度, c)期待と現状の偏差値(満足度-重要度)。Rupprecht & Cui (2020)より

- 図4:FEASTプロジェクトの政策共同立案過程で利用された 6 つの異なったシナリオ手法の概要。マックグリービーら(2021)より

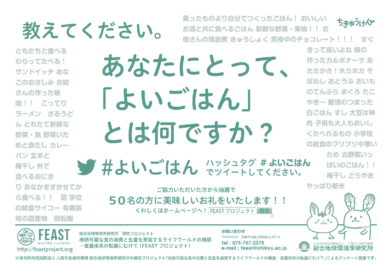

- 図5:総合地球環境学研究所「博物館・展示を活用した最先端研究の可視化・高度化事業」2017年度の一貫として行なった、京都市バス広告を利用した食に関する研究の参加呼びかけポスター。

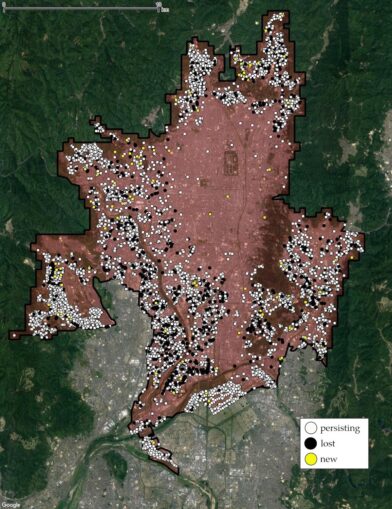

- 図6:2007年から2017年における京都盆地の農地の動向。Oda et al. (2018)より

- 写真1:リサーチアシスタントと実施した、空地を利用したインフォーマル農業の見学(エディブル・ランドスケープに関する研究)(札幌市)

- 写真2:無人販売のフィールド調査(京都市郊外)

- 写真3:中央市場のローカルフードに関する調査(Thimphu, ブータン)

- 写真4:「ミツバチと共に未来をつくる ~ミツバチに優しいまちづくり・私たちにできること~」地域連携セミナーのパネル・ディスカッション(京都市中京区役所)

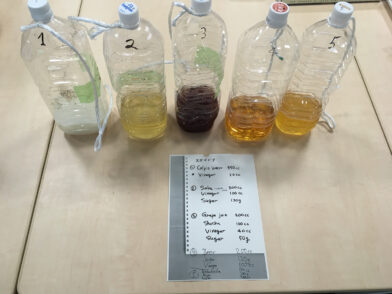

- 写真5:ススメバチの罠には何が有効か?養蜂に関する予備調査

- 写真6:二ホンミツバチに関する子ども向けイベント関連で実施した、総合地球環境研究所の養蜂箱の見学会

- 写真7:グローバル気候マーチ、FridaysForFuture京都(2019年、当時の同僚小林舞と一緒)

- 写真8:総合地球環境研究所オープンハウス・イベントのための撮影(2020年・オンライン、当時の同僚Max Spiegelbergと一緒)